Alte und traditionelle Lieder – ein sensibler Blick auf unser Liedgut

Als Musiklehrer werde ich oft mit Musikwünschen konfrontiert: „Herr Krogmann, können wir bitte mal ... hören oder singen?“ Genau das liebe ich an meinem Beruf – Musik bewegt, verbindet und bringt Herzenswünsche zum Klingen.

Trotzdem stoße ich bei manchen Liedern an Grenzen. Nicht, weil ich Musik verbieten möchte, sondern weil sich unsere Gesellschaft verändert hat. Texte, die früher selbstverständlich waren, können heute problematisch wirken – sie transportieren Bilder und Vorstellungen von Menschen, die nicht mehr zu einem respektvollen Miteinander passen.

Musikpädagogik bedeutet für mich nicht nur Freude am Musizieren, sondern auch Verantwortung: Welche Lieder möchte ich mit Kindern teilen? Welche Werte, welche Sicht auf Menschen und Kultur vermittle ich damit? Musik prägt Weltbilder – und deshalb sollten wir sie bewusst auswählen.

Warum das Thema so emotional ist

Viele Menschen hängen an alten Liedern. Das ist verständlich – Melodien sind mit Erinnerungen, Kindheit, Familie und Geborgenheit verknüpft. Wer damit groß geworden ist, möchte diese Momente weitergeben. Auch pädagogisch sind manche Lieder reizvoll: Sie fördern Sprache, Artikulation oder Rhythmusgefühl.

Aber Erinnerungen allein reichen nicht aus, um kulturelle Inhalte unverändert weiterzugeben. Wenn Lieder stereotype, abwertende oder kolonial geprägte Bilder enthalten, lohnt sich ein genauerer Blick.

Es geht nicht darum, Kindheitserinnerungen zu zerstören, sondern sie neu zu verstehen – im Licht dessen, was wir heute über Vielfalt, Gleichberechtigung und Rassismus wissen.

Was „nicht böse gemeint“ war, kann trotzdem verletzen

Oft höre ich: „Aber das war doch nie rassistisch gemeint!“

Das mag stimmen – doch die Wirkung eines Liedes hängt nicht nur von der Absicht ab, sondern auch davon, wie es gehört und erlebt wird. Wenn sich Menschen durch bestimmte Texte oder Darstellungen diskriminiert fühlen, ist das ernst zu nehmen.

Wir singen ja nicht im luftleeren Raum – sondern in einer gemeinsamen kulturellen Umgebung, mit geteilten Erinnerungen und Erfahrungen.

Die Frage ist also nicht, was „noch erlaubt“ ist, sondern: Was kultivieren wir, wenn wir singen?

Mehr als einmal musste ich abwägen, ob ein bestimmtes Lied im Unterricht noch passt. Auch mit neuen Texten und gut gemeinten Erklärungen lässt sich nicht immer alles in einen harmlosen Kontext stellen.

So habe ich zum Beispiel entschieden, „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ gar nicht mehr zu singen oder zu spielen – weil die damit verbundenen Bilder und Erfahrungen nicht mehr getrennt werden können von dem, was dieses Lied über Jahrzehnte transportiert hat.

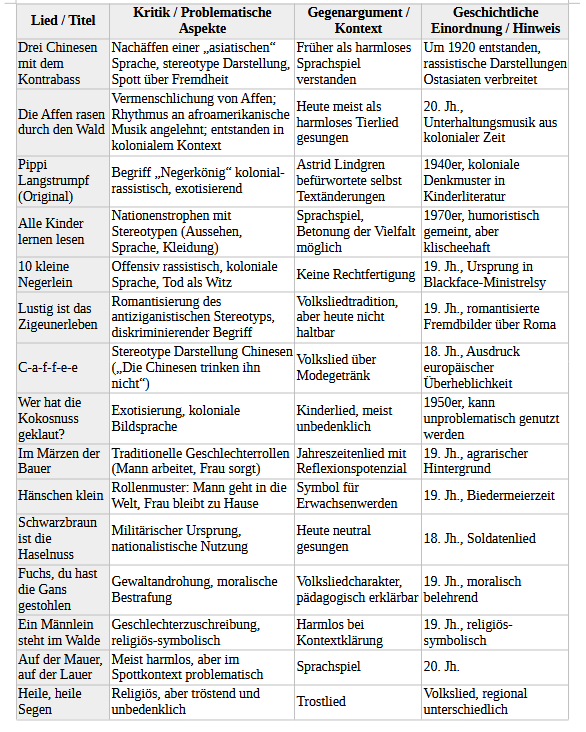

Im Folgenden habe ich einige bekannte Kinder- und Volkslieder zusammengestellt, die aus meiner Sicht kritisch betrachtet werden sollten. Diese Übersicht versteht sich nicht als „Verbotsliste“, sondern möchte Orientierung geben: Warum können bestimmte Lieder heute als problematisch empfunden werden – und wie lassen sie sich mit Wissen und Sensibilität besser einordnen oder gegebenenfalls ersetzen?

Traditionelles Liedgut im kritischen Kontext

Pädagogische Leitgedanken

- Reflexion statt Verbot: Ziel ist nicht, Musik zu streichen, sondern zu verstehen.

- Kontext geben: Kinder können früh lernen, warum sich Sprache und Kultur verändern.

- Alternativen finden: Viele Lieder lassen sich umtexten oder ersetzen, ohne Verlust an Freude.

- Gespräch ermöglichen: Offenheit gegenüber Eltern und Kollegium hilft, Missverständnisse zu vermeiden.

- Diversität leben: Musikunterricht kann Vielfalt feiern – durch internationale, moderne und inklusive Lieder.

- Verantwortung übernehmen: Musik formt Haltungen – was wir singen, prägt Denken und Gefühl.

Der größere Zusammenhang

Diese Debatte um „alte Lieder“ steht stellvertretend für viele andere kulturelle Auseinandersetzungen:

um das Gendern in der Sprache, die Auswahl von Kinderliteratur, die Darstellung in Filmen oder den Umgang mit historischen Figuren.

Überall stellt sich die gleiche Frage: Wie gehen wir mit unserem kulturellen Erbe um, wenn es heutigen Werten widerspricht? Es geht nicht darum, Vergangenes zu verurteilen, sondern darum, bewusst zu entscheiden, was wir in die Zukunft tragen wollen.

Kultur lebt vom Wandel – und wir gestalten ihn mit.